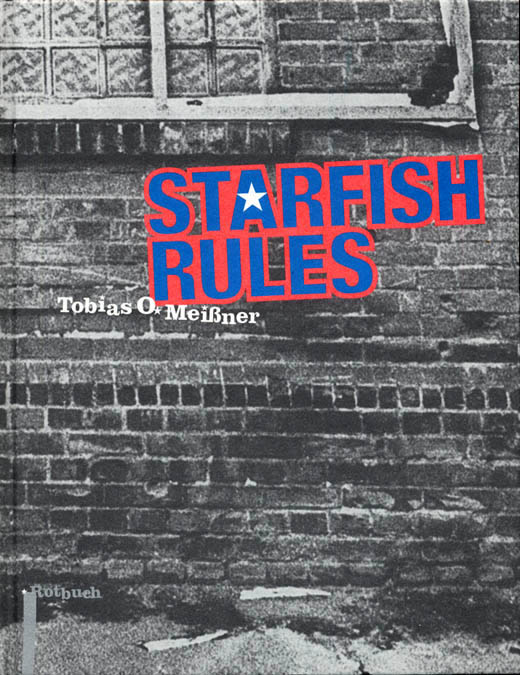

Starfish Rules

Rotbuch Verlag | 1997

»Mit seinem Roman Starfish Rules sprengt Tobias Meissner nicht nur die Grenzen der Nationalliteratur, sondern die der Literatur überhaupt.

Anfang der dreissiger Jahre entwendet der Berliner Student Robert Tondorf aus dem Pergamonmuseum die Windschläuche des Äolus, die in den Händen der Nazis zur Wunderwaffe werden könnten, schmuggelt sie nach Amerika und gerät dabei zwischen die Kampffronten von Verbrechersyndikaten, schwarzen und indianischen Befreiungsbewegungen, in bürgerkriegsähnliche Verteilungskämpfe und politische Intrigen. Doch dieser junge Mann, dessen Rettungsaktion schliesslich zur Zerstörung des nordamerikanischen Kontinents führt, ist kein Held, es sei denn durch die Tatsache, dass er eine Gewaltorgie nach der andern überlebt; er ist ein ›Mann ohne Eigenschaften‹, der die Exzesse und Eruptionen, die um ihn herum geschehen, nur spiegelt − eine Folie geradeso wie wir, die von der amerikanischen Kultur und Politik durchdrungenen mitteleuropäischen Leser. [...]

Noch nie hat es hierzulande zwischen zwei traditionellen Buchdeckeln eine solch offensive Überschreitung der Grenze zwischen Trivialität und Nichttrivialität gegeben. Die Materialfülle aus den Trash-Eimern von Jerry Cotton bis zum Underground-Horror genauso wie aus dem Klassikerfundus von Homer bis John Houston wird stilsicher, ja perfekt verarbeitet. Dabei ist Meissner, dessen Produkt nun als erstes das bildungsbürgerliche Medium Buch erreicht, bei aller spielerischen Freiheit kein zynischer intellektueller Genre-Jongleur. Leben und Tod, Verbrechen und Schuld sind für ihn gültige existentielle Wahrheiten. Gerade weil er der alten ›Pulp Fiction‹-Krimitradition verpflichtet ist, verbindet ihn der fast naive Ernst seiner Botschaft stärker mit der ehernen Moral der Hongkong-Akrobaten als mit dem bösen Klamauk in den späteren Filmen Quentin Tarantinos. [...]

Deren Ironie- und Reflexionslastigkeit setzt der Autor selbst ohne Scheu mit der deutsch-deutschen Gedankenblässe eines Günther Grass in Beziehung, wenn es darum geht, die eigene Idee der ›ultimativen Geschichte‹ abzugrenzen; und das ist immer noch die Vorstellung vom aufrecht in Blut und Dreck watenden, mutigen und stets an den Verhältnissen scheiternden Philip Marlowe. Doch die Verhältnisse, die sind nicht so ... Beschrieben aber werden sie mit einer sowohl von Reflexion wie auch von Moral ungetrübten, plastillin blühenden, visionären Kraft, mit der Hellsichtigkeit eines kindlichen Horrortraums.«

Dorothea Dieckmann [Neue Zürcher Zeitung]

Und, als Anhang sozusagen:

Eigentlich sei Starfish Rules »ein Computerabsturz, der im letzten Moment aufgefangen wurde, jedoch Sekunden zu spät«, ein »Buchstaben-Irrgarten«, »ein Alptraum, aus dem man ungerne erwacht«, so urteilte zumindest die deutsche Presse im Frühjahr 1997 bei dessen Erscheinen. Sein Autor sympathisiert mit dieser Verbalpyrotechnik der Rezensenten, weil er weiß, daß sie »arme Schweine« sind, die von diesem Text überfordert wurden. Die Überforderung bestand aber weniger in literarischer Hermetik − das Buch ist ausdrücklich dem klassischen Storytelling verhaftet −, sondern viel mehr in seinem ungenierten Rückgriff auf den Fundus der Populärkultur und seiner Verbindung von augenscheinlich klar differenzierten Bereichen aus Kultur und Geschichte. Gott ist tot, und es wäre doch schön, wenn jemand einen Plan hätte soll diese Überforderungen nahebringen. Tobias O. Meißner outet sich darin als Verächter des einzigen − weil dünnsten − Pynchon-Romans, den er gelesen hat. Gilles Deleuze findet sich in der für ihn unerwarteten Position, sehr einsichtige Bemerkungen zu dieser Art von Prosa zu machen. Michael Scholz, Mitstreiter im Deadline-Project, invadiert mit Fish, dem Bassisten, und Hub Gerkin den Roman seines Freundes. Mathias Mertens gibt dem Ersten Grundsatz der Thermodynamik den Vorzug. Und mitten im Gewühl der Berliner Love-Parade denkt Uwe Pralle an die Leseräusche durch Meißners Apokalypse.